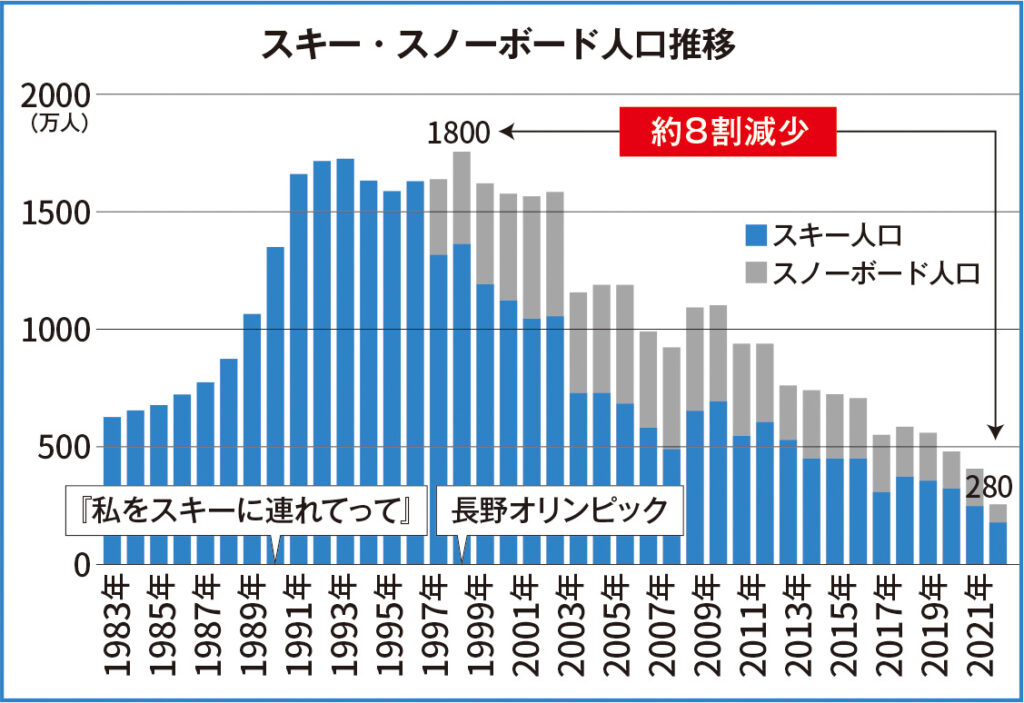

スキー人口は、30年で8割減っている

かつて一世を風靡したウィンタースポーツ。

「私をスキーに連れてって」が大ヒットした1980年代後半から、1998年の長野オリンピックをピークに、スキー・スノーボードは日本の冬の定番レジャーとして定着していました。

しかし、以下のグラフが示す通り――スキー・スノーボードの人口は1990年代後半の約1,800万人をピークに、2021年には約280万人と、およそ8割減という急激な減少を見せています。

この30年で何が起きたのか。そして今、スキー場という存在はどこへ向かうべきなのか。

その問いを、私は“札幌中心部から30分圏内に位置する「磐溪スキー場」”を題材に考えてみたいと思います。

「スキー場」の新しい在り方を模索する視点からマーケティング戦略を提案していきます。

選べない時代のスキー場|インバウンドか?既存客か?

こうした急激な市場縮小の中でも、来場者数を維持・回復しているスキー場もあります。その背景にあるのが、訪日外国人観光客(インバウンド)の増加です。

実際、インバウンド需要を取り込むことで、再びにぎわいを取り戻しつつあるスキー場が存在するのも事実です。

しかし、ここにはジレンマがあるように感じます。

- インバウンドを取り込めば、既存のローカルユーザーの満足度が下がり、離反につながる。

- 既存ユーザーに寄り添えば、インバウンド収益を取り逃がし、設備投資が進まず、競争力を失っていく。

「インバウンドに傾重するか、それとも国内の既存客を守るか」

今、多くのスキー場がこの“二者択一の選択”を迫られているように見えます。

さらにやっかいなのは、「来場者数は増えているのに、国内スキー人口は減っている」という、“見かけの好調”が将来的な衰退に直結しかねない構造です。

このような状況下で、スキー場はどのような戦略をとるべきなのでしょうか。

私自身もウィンタースポーツが好きで、毎年冬になるとスキーを楽しんでいます。だからこそ、「もし自分がマーケティングの立場で考えるなら」との視点で一案を考えてみました。

今回の勝手にマーケティングでは、札幌市内にある「さっぽろばんけいスキー場」を題材に、マーケティング戦略を提案してみます。

次のセクションでは、「インバウンド or 既存客」という二項対立に留まらない、私なりに考えた“第3の選択肢”についてお話しします。

さっぽろばんけいスキー場とは|都市と自然をつなぐ都市型スキー場

札幌の中心部から車でわずか20〜30分。

「さっぽろばんけいスキー場」は、都心部のすぐ隣とは思えないほど自然に恵まれた、札幌市民にとって非常に身近なスキー場です。

FIS(国際スキー連盟)公認のモーグルコースや、国際基準のハーフパイプが設置されており、競技志向のスキーヤーやスノーボーダーにも対応しています。

サロモンステーションや北海道テレビなど様々な企業との連携も積極的で、夏には花火大会、過去に「水曜どうでしょう祭り」の開催地にもなるなど多様なイベントが行われています。

周辺には、ばんけい幼稚園や盤渓小学校もあり、地域の子どもたちにとっては“自然の学び場”としても機能。単なるスキー場を超えた役割も担っているのが、さっぽろばんけいスキー場のもう1つの顔です。

スキー場から“通年型レジャー施設”へ!

ばんけいに限らず、スキー場という場所は非常に魅力的なポテンシャルを持っています。その可能性をスキー場だからと言って冬だけに限定するのは、あまりにももったいないと感じています。

なぜなら、ウィンタースポーツ人口の減少が続く中、これまで通り“冬だけ”で勝負するスキー場は、縮小するマーケットの中で厳しい生存競争に晒され続けるからです。

「夏場の収益構造を、冬の未来に転換する」

「インバウンドか?既存客か?」という二項対立を超えて、私が考える第三の選択肢は、スキー場を“通年で選ばれるレジャー施設”として再定義するというアプローチです。

ばんけいにはすでに、キャンプ場、サマーゲレンデ、ツリートレッキング、地元野菜の直売所、夏祭りや花火大会といった夏のアクティビティが存在します。

しかし現状では、どれも“補完的”な位置づけにとどまっており、冬を支えるほどの収益には至っていないのが実情だろうと推察します。

「夏場に来た人が、冬にも来たくなる」好循環を

私自身、初心者としてばんけいでスキーを始めた経験がありますが、初心者であっても適切な体験設計と接遇によって、「もう一度来たい」と思える環境が整っていました。これはスキー場側が長年培ってきた“冬の価値”が十分にあることの証です。

だからこそ、集客の間口を冬場に限定するのではなく、夏場にばんけいに訪れてもらう導線を強化することで、「この場所って、スキー場でもあるんだ」という逆転の体験接点が生まれ、冬の利用者として再び戻ってくるという新しい循環が作れるはずです。

仮に冬に来なくても、夏が伸びれば“通年の収益”は増える

仮に、夏場に訪れた人が冬にスキーをしに訪れなかったとしても構いません。夏場にしっかりとプレファレンスを獲得し、年間を通じて来場客数・収益が増える構造さえつくることができれば、結果として冬の設備投資にも資金が回るようになり、冬の品質も保てる・高められるという好循環が成立します。

インバウンドも“計画的に”受け入れられるようになる

また、この通年型モデルが機能すれば、一気にインバウンドに傾重せずとも、戦略的に段階を踏んで受け入れ体制を整えることが可能になります。

持続可能な形でインバウンドと地元客が共存できる、健全なスノーリゾートへと発展していく未来を計画的に描くこともできるでしょう。

余談ですが…

私がインバウンド対策として不足感を感じる点に、ソフト面(接遇、運営、現場スタッフの心理的余裕)とハード面(設備・インフラ)の投資のバランスの悪さがあります。

インバウンド対策として、外国語の表記を充実させたりオンライン環境を整備するなど、ハード面を整えることに注力する方法をよく見ます。

それは非常に重要な投資ですが、外国に旅行に来て、自国の言語表示にばかり囲まれて、日本人が対応を避けるような環境で、果たしてインバウンドの方々は喜んでくださるでしょうか。感動してくださるでしょうか。

日本人はおもてなしの心が素晴らしいと評価されながら、おもてなしの機会を避けるような心理面のアプローチに不十分さを感じないでしょうか。

インバウンドによる経済効果は非常に大きなインパクトをもたらしますが、本質的に日本が世界に誇るべきはお客様と直接対峙してくれている最前線の現場の方々の力であり、その力こそがJAPAN BRANDだと思っています。

その力に敬意を払い、単にハード面を整えたからOKではなく、最前線の方々が持てる力を最大限発揮してくれるような環境を整えるからこそ、インバウンドを受け入れながらも既存客の満足度を損なわない充実したサービスを提供できるのではないかと思っています。

冬を守るために、あえて“夏”を伸ばす

スキー場をスキー場として維持するために、「夏の価値を高める」──それが、私が考える“第3の選択肢”です。

そしてこの戦略は、ばんけいスキー場のもつポテンシャルを活かし切る上で、最も無理がなく、最も希望のある道ではないかと考えています。

いよいよ「さっぽろばんけいスキー場」を勝手にマーケティング!

MARKET|市場・カテゴリ

スキー場からレジャー施設へとポジションチェンジするだけで…!!!

さっぽろばんけいが「スキー場」から「通年型レジャー施設」へとポジショニングを転換するだけで、札幌市内におけるマーケットサイズは以下のように変化します。

| 視点 | スキー場市場 | レジャー市場(通年型) | 増加倍率 |

|---|---|---|---|

| 対象人口 | 約6.9万人(概算) | 約184万人(概算) | 約27倍 |

| 市場規模 | 約80億円(概算) | 約1.14兆円(概算) | 約142倍 |

戦うマーケットを変えるだけで、磐溪は“消費者数”も“消費額”も飛躍的に増えた巨大マーケットの中で戦うことが可能になります。

WHO|ターゲット

レジャー施設として生まれ変わる磐溪と親和性の高い、狙うべきターゲットは、広く言えば「休日にお出かけして楽しみたい」と思っている人たちです。

具体的には、

- 美味しいものを食べたい

- 自然と触れ合いたい

- 綺麗な景色が見たい

- 非日常を感じてリフレッシュしたい

- 子どもに体験をさせたい、一緒に成長したい

といった“楽しみたい”という欲求を持つ人たちです。

ターゲットインサイト

この「楽しみたい」気持ちのさらに奥にあるのが、「生物としての能力を取り戻したい・高めたい・解放したい・確認したい・証明したい」という本能的な動機です。

これは、人間が「自分にはまだ力がある」と感じたい、あるいは子どもや仲間と一緒に“できた”体験を積み重ねたいという、非常に根源的な生存戦略に紐づいた感情でもあります。

Strategic Target(戦略的ターゲット)

- 休日にお出かけして楽しみたいと思っている人

- 平均的には20〜50代のアクティブ層、子育て世代

Core Target(中核ターゲット)

- ファミリー層

- 子どもとの体験・成長・自然教育を重視する家庭

- 「遊びながら学べる」ことに価値を感じる親 - グループ層(友人・恋人・チームなど)

- 非日常体験をシェアしたい若年層・カップル

- 休日に積極的に外出するアクティブパーソン

WHAT|創り出す価値

磐溪が「スキー場」から「通年型レジャー施設」へと進化するにあたって、ターゲットに届けるべき価値は、単なる「自然がある」「遊べる」といったものではありません。

なぜなら、それだけであれば、北海道には代替となる場所が数多く存在しており、“楽しみたい”と考えている消費者がレジャー先を選ぶ際に、磐溪がドラフトから漏れてしまう可能性が高いからです。

では、磐溪が創り出すべき本質的な価値とは何か?

Benefit|“生物としての能力の高さ”を感じられる体験

磐溪がターゲットとする消費者の本能には、「自分が生物としてどれだけ能力が高いかを確認・証明したい」という欲求があると考えています。

これは、普段は顕在化しない無意識の衝動です。

しかし、実は多くの人がアウトドアやスポーツに惹かれる理由の根底に、この本能が潜んでいると見ています。

例えば、

- スキーやスノーボードを楽しむ人々は、ただ雪上を滑っているのではありません。

急斜面や難易度の高いバーンを攻めて滑りきることで、自分が“強い存在”であることを確認しているのです。 - 登山も同様です。道中の植物や山頂の景色に癒されているようでいて、実際には「登り切った自分」に満足し、本能的な達成感を得ているからこそハマるのです。

- 富士山のご来光に感動するのは、日の出が美しいからだけではありません。

あの場所に立っている自分自身の“力”を感じられるから、心が震えるのです。

磐溪が提供すべきは、ただの「自然体験」ではなく、“本能が満たされる自然体験”です。

自然の中で、“本当の自分”が目覚める体験を提供することとこそが、磐溪が新たに創り出すレジャーの価値なのです。

HOW|“磐溪らしさ”を活かしたコンテンツ設計

磐溪が目指すのは、単なるスキー場ではありません。

「通年型レジャー施設」へと進化し、より広いターゲットに対して“磐溪という場所そのもの”のプレファレンス(選ばれる理由)を高めていくことです。

そのためには、磐溪ならではの自然、地形、既存設備を活かし、消費者の本能に訴えかけるような体験価値を設計することが欠かせません。

ここでは、WhoとWhatを踏まえた具体的なHow=コンテンツ構想を3つの軸で紹介します。

① 磐溪の地形・設備を活用したアクティビティ

磐溪の魅力は、ただの“自然”ではなく、「都市からすぐ行ける、本物の自然×既存の山岳インフラ」です。

この掛け合わせによって、唯一無二の体験価値が生まれます。

■オレンジリフト × 山頂サウナ

都市近郊でアクセス抜群の磐溪に、リフトで登る“山頂サウナ”を設置。

全国にサウナ施設は数あれど、「リフトに乗って山頂でととのう」体験は、まさに磐溪ならでは。

- アクティブな休日を過ごす人の本能=“生物としての能力の高さ”を実感させる導線設計。

■ウエストリフト × 林間トレッキング

スキーの林間コースを、夏はリフトで登ってトレッキングコースに。

登山のようなガチ装備不要で、小さな子どもや初心者でも気軽に「本物の自然」を体験できる。

- “生き物としての喜び”を安心・安全に味わえる仕掛けでファミリー層にも訴求。

② 本物の自然の中で行う購買行動

人は、自然と触れながらの購買行動に特別な満足感を覚えるものです。

都心に近く、自然に囲まれた磐溪だからこそ、買い物という行為にも「価値ある体験」を加えられます。

■朝採れ野菜のマルシェ

建物の中ではなく、山の空気を感じながら野菜を選べる屋外マルシェ。

近隣に道の駅や直売所が少ないという地域ニーズにもマッチ。

- 都会では得られない「大地との距離の近さ」を感じられる買い物体験。

■自然の中で飲むコーヒー

センターリフト下でコーヒーをテイクアウトし、山頂の外気浴チェアで一杯。

“体験”と“味覚”が融合する唯一無二のシーン設計。

- 何気ない一杯のコーヒーが、記憶に残る特別な時間に変わる。

③ 自然に包まれた“本物志向”の食体験

味わうものが“本物”なら、食べる空間も“本物の自然”であるべきです。

市内中心部では絶対に得られない、五感を解放する食体験を磐溪で。

■道産食材の自然派ブッフェ

センターロッジを活用し、道産野菜・鹿肉・熊肉などのジビエを使用した自然派ビュッフェを展開。

北海道らしさと“地産地消”を体感できるレストランへ。

- 自然と食が融合した「身体と心の回復装置」としての食体験。

WildUP BanK 〜本当の自分が目覚める〜

磐溪という場所のプレファレンスを高め、多くの消費者に選ばれる存在にしていくためには、単に「スキー場」としての魅力を語るだけでは足りません。

これからの時代に求められるのは、ウィンタースポーツユーザーという限られたターゲットだけにとどまらず、多様な人々の本能や欲求に応えられる“場”としての価値を創出することです。

私自身、ウィンタースポーツを楽しんでいる一人として、スキー場がもっと盛り上がってほしいと心から願っています。

しかし、人口減少や気候変動、ライフスタイルの多様化が進む中で、スキー場が「スキーだけ」を軸に持ちこたえるのは難しくなってきているのもまた事実です。

だからこそ、スキー場という機能を“核”にしながらも、そこから多様な価値を派生させること。

そして、ウィンタースポーツユーザーだけでなく、もっと広く“楽しみたい”と願う人々が磐溪に集まる構造をつくることが必要だと考えました。

それが、私なりに考えた磐溪のマーケティング戦略です。

その中心に据えたコンセプトが、「WildUP BanK〜本当の自分が目覚める〜」です。

磐溪の自然、地形、空気感、既存のスキー場インフラすべてを活かして、人が本来持っている“生物としての力”を呼び覚ますような体験を提供する。それが、通年型施設としての磐溪の本質的な価値になると信じています。

都市と自然の境界にあるこの場所が、単なる「行って楽しかった」ではなく、「また行きたい」「あの場所だからこそ得られるものがある」そう思ってもらえるような場所になっていくことを願って。

磐溪が、もっと多くの人にとって“選ばれる”存在になるように。

そして、その先にウィンタースポーツの未来が続いていくように。